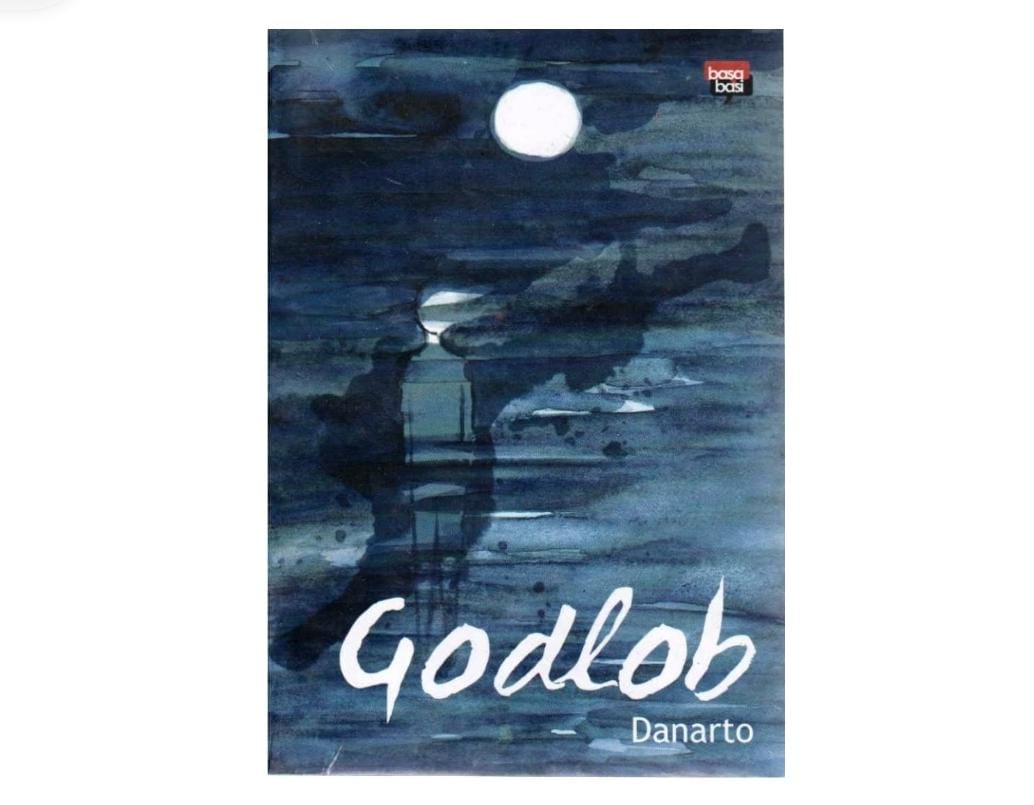

Kumcer Godlob karya Danarto berwajah Indonesia. Meskipun ditulis tahun 1967, 9 cerpen dalam kumpulan ini memiliki jiwa kekinian. Keunikan inilah yang membikin pesannya tak lekang oleh zaman.

Tagar.co – Godlob, kumpulan cerpen (Kumcer) karya Danarto adalah cerpen lama tetapi isinya mencerminkan realitas kekinian. Sembilan cerpen yaitu, Godlob, Rintrik, Armageddon, ABRACADABRA, Sandiwara Atas Sandiwara, Nostalgia, Labyrinth, Asmaradana, dan Kecubung Pengasihan yang ditulis tahun 1967-an, berjiwa Indonesia banget.

Saya pertama kali membeli buku ini saat menjadu duta Himpunan Program Studi (Himaprodi) Bahasa Indonesia Universitas Airlangga (Unair) dalam ajang Forum Komunikasi Mahasiswa Nasional (Forkamnas) Seminar Sastra X di Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI), 17-22 November 1997.

Usai acara, di teras kampus ada bursa buku. Saya antusias untuk melihat-lihat buku yang ditawarkan. Saat itu pula saya menemukan kumcer Godlob karya Danarto. Buku dengan cover warna abu-abu dengan gambar tanda love warna merah menyala langsung menyita perhatian saya.

Buku ini langkah, menurut saya. Saya pun langsung membeli dengan harga 2 ribu rupiah saat itu. Aksi beli buku pun terus saya lakukan. Saat pulang dari Jakarta, tas ransel saya pun penuh dengan buku referensi sastra lama yang sudah tidak dijual di pasaran.

Saat pejalanan pulang naik kereta, saya merasa sangat bersyukur karena mendapatkan buku-buku referensi sastra yang sangat sulit didapat di Surabaya. Sampai di kos, ‘oleh-oleh’ itu langsung saya pajang di meja kamar.

Sekarang, setelah 27 tahun, buku itu saya pajang di rak buku di rumah. Kumcer Godlob tertata berada di rak keempat. Saya pun langsung mengambil dan membolak-balik halaman per halaman. Pikiran saya langsung melayang, membayangkan saat berada di teras Fakultas Sastra UI, saat membelinya.

Baca juga: Budi Darma, Sastrawan Pencetus Teknik Kolase dalam Berkarya

Melihat covernya, saya pun membacanya ulang. Ya, kumcer ini menyita perhatian saya karena isinya mencerminkan kenyataan sekarang. Bisa dibilang, kumcer lama tetapi kekinian banget.

Saya pun membuka cerpen Sandiwara di Atas Sandiwara. Saat membaca, saya pun terkesimak tentang isinya yang ditulis 6 Januari 1968. Berikut isinya

“Kalian tidak percaya lagi sama pembesar?”

“Percaya, sih, percaya. Cuma kami kepingin sekali menyewa pembesar dari luar negeri. Yang bregas, yang pintar. Kita gaji mereka sebanyak mereka suka. Terang mereka lebih jujur, sebab kalau tidak jujur, mereka akan berhadapan dengan bukan bangsanya dan ini berarti: Dor!”

Masih dari cerpen yang sama:

“Kalau begitu, pemerintah tidak berguna lagi?”

“Berguna, sih, berguna. Cuma jangan begitu tega makan tiga kali dan membiarkan kami makan cuma sekali.”

“VIP?”

“Mereka sibuk sekali dengan urusan penting hingga mereka lupa mengurusi kami.”

Isi cerpen ini ‘sangat’ sensitif menurut saya. Pejabat lebih mengurus urusannya tetapi melupakan urusan rakyat. Padahal mereka dipilih rakyat untuk mengurus rakyat. Apalagi di akhir dialog terdapat kata Dor.

Di cerpen Nostalgia yang ditulis pada 10 Juni 1969, tertulis begini:

“Engkau memang lebih menyukai singgasana daripada ilmu pengetahuan. Padahal, ilmu pengetahuan itulah yang menentukan tinggi rendahnya singgasana. Lagi pula, seorang ksatria wajib memiliki sifat-sifat seorang Brahmana; biar kekuasaan yang dipegangnya dinaungi kebijaksanaan.”

Cerpen ini begitu dalam isinya.

Menurut inpretasi saya, kalimat dalam dialog cerpen ini persis dengan penggambaran peristiwa yang lagi viral yaitu tentang gelar profesor. Gelar yang bisa diraih siapa saja, oleh siapa saja, dengan segala cara demi kemewahan jabatan.

Penguasa harus bijaksana, tidak perlu pakai tameng profesor ketika menjabat karena profesor itu pada intinya adalah karakter bijaksana itu sendiri. Ketika profesor diperjualbelikan, bagaimana nasib kekuasaan yang diembannya?

Baca juga: Arsitektur Hujan: Merasakan di Negeri Benda Ciptaan Afrizal Malna

Pilihan Tema

Lantas, kenapa cerpen-cerpen Danarto seperti bisa mewakili permasalahan dari masa ke masa?

Jawabannya adalah pilihan tema yang tepat. Pemenang hadiah sastra dari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada 1982 itu menggarap tema-tema sosial politik. Melalui cerpen, Danarto menyampaikan kondisi dan kritik sosial. Selama permasalahan tersebut belum selesai, maka selama itu pula cerpennya terasa up-to-date.

Selain tema sosial politik, Danarto juga mengulas tema ketuhanan. Bagaimana orang sedang berproses mencari dan mengenal Tuhan. Berikut contohnya dalam cerpen Sandiwara di Atas Sandiwara:

“Manusia tidak tahu tempat kebenaran. Ia hanya bisa berkata bahwa ia tahu sesuatu itu baik setelah ia menjalani keburukan.”

“Manusia percaya akan Tuhan. Dan Tuhan adalah kebenaran. Bagaimana mungkin manusia tidak tahu tempat kebenaran itu?”

“Janganlah Tuhan dibawa-bawa.”

“Tidak! Aku tidak membawa-Nya. Dia menyertai kita dengan sendiri-Nya.”

Cerpen Asmaradana menceritakan tentang Salome yang berharap bertemu Tuhan. Dia menempuh segala cara, termasuk bertindak keji dan kejam, untuk memancing kemunculan Tuhan. Namun, segala kenakalannya itu tidak membuat Tuhan takluk. Akhirnya dia sampai pada simpulan, “Aku kalah, Tuhan. Aku menyerah…”.

Ada juga cerita tentang seorang bunting yang hina di cerpen Kecubung Pengasihan. Perempuan itu diejek masyarakat. Dia juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Suatu waktu dia jatuh terkulai. Dalam ketidaksadarannya, dia didatangi banyak lelaki terhormat.

Mereka semua meminangnya dan memintanya untuk memilih. Tapi, dia tidak menjatuhkan pilihan kepada salah satunya. Keputusannya adalah “Aku lari ke haribaan-Mu! Aku memenuhi undangan-Mu!”

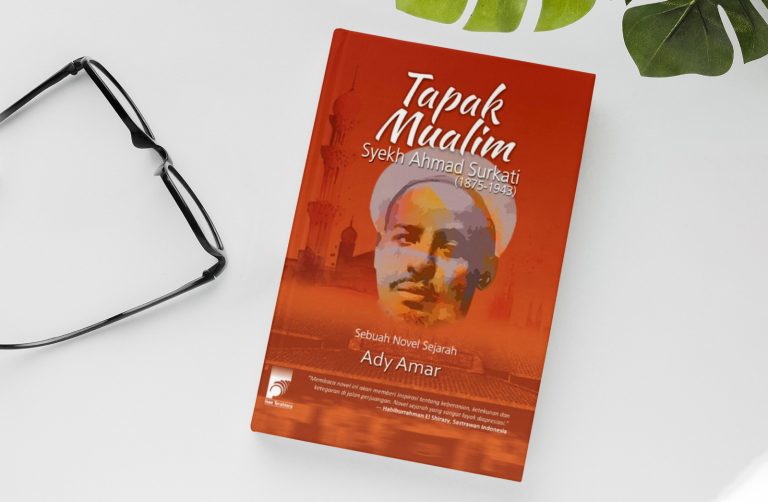

Baca juga: Kang Abik, Penulis Ayat-Ayat Cinta hingga Dari Sujud ke Sujud

Pembuka yang Menyulitkan

Hal yang membuat saya sulit menikmati cerpen-cerpen peraih penghargaan SEA Write Award tahun 1988 adalah bagian pembukanya. Dia membuka cerpennya dengan pemaparan yang panjang, asing, dan terasa sulit dipahami.

Begini pembuka cerpen Godlob.

Gagak-Gagak hitam bertebaran dari angkasa, sebagai gumpalan-gumpalan batu yang dilemparkan, kemudian mereka berpusar-pusar, tiap-tiap gerombolan membentuk lingkaran sendiri-sendiri, besar dan kecil, tidak keruan sebagai benang kusut. Laksana setan maut yang compang-camping mereka buas dan tidak mempunyai ukuran hingga mereka loncat ke sana loncat kemari, terbang ke sana terbang kemari, dari bangkai atau mayat yang satu ke gumpalan daging yang lain. Dan burung-burung ini jelas kurang tekun dan tidak memiliki kesetiaaan. Matahari sudah condong, bulat-bulat membara dan membakar padang gundul yang luas itu, yang di atasnya berkaparan tubuh-tubuh yang gugur, prajurti-prajurit yang baik, yang sudah mengorbankan satu-satunya milik yang bisa dibeli: nyawa! Ibarat sumber yang mati mata airnya, hingga tamatlah segala kegiataaan, perahu-perahu mandek dan kandas pada dasar sungainya dan bayi menangis karena habisnya susu ibu.

Ini paragraf awal cerpen Nostalgia.

Abimanyu nanar tatapan matanya memandangi genangan darah yang bergerak perlahan-lahan semakin meluas memenuhi kemahnya. Kental merah anggur keungu-unguan dan semburat berkilat-kilat kena cahaya dari luar. Matahari sudah amat condong ke barat. Hari telah sore. Sebuah bola besar emas yang kadang-kadang tampak berlumuran darah yang berlelehan di angkasa. Sebuah bola besar emas yang tiap hari selalu menjadi pertanda dimulainya perang besar antara dua saudara satu keluarga – darah Bharata. Dan apabila ia lenyap ditelan malam, maka kedua saudara keluarga besar itu menghentikan peperangan mereka.

Meskipun tidak mengerti, saya tetap meneruskan membaca. Tentu saya tidak terburu-buru untuk segera menamatkan kumcer ini. Sedikit-sedikit saja.

Setelah itu, baru saya memahami, pembukaan yang panjang itu merupakan cara Danarto menciptakan suasana. Pembuka yang panjang itu mengondisikan pembaca untuk merasakan atmosfer cerita. Misalnya, pembukaan cerpen Godlob yang seperti itu mengantar pembaca ke cerita peperangan. Paragraf pembuka cerpen Nostalgia menyiapkan pembaca untuk menerima kisah Bharata Yudha di Kurusetra.

Baca juga: Asma Nadia: Mahir Menulis Bukanlah Instan, Butuh Proses dan Jam Terbang

Kejutan, Imajinasi, dan Pencerahan

Ketabahan dalam membaca paragraf awal yang panjang ternyata membuahkan hal yang menyenangkan. Pertama, ceritanya bisa berlari ke arah yang tidak diduga pembaca. Danarto membayar kepayahan pembaca dengan cerita yang mengecoh.

Misalnya, pada cerpen Godblob. Awalnya pembaca digiring untuk membayangkan tokoh yang meninggal adalah seorang pahlawan. Dia mendapat gelar tersebut karena meninggal dalam peperangan. Namun, di ujung cerita disebutkan tokoh tersebut meninggal karena sebab lain.

Begitu juga dengan kisah Ahasveros dalam Labyrinth. Cerpen tersebut dibuka dengan informasi Ahasveros tersiksa selama 2000 tahun. Itu akibat ulahnya tak membuka pintu dan memberi air untuk Yesus Kristus yang memangul salib.

Tapi, kemudian dia berkeyakinan tak seharusnya menanggung derita begitu lama. Karena, “Yesus Kristus Nabi Besar kita tak pernah disalib.” / “Siapa bilang?” / “Kitab adiknya berkata demikian.”.

Kedua, cerpen-cerpen Danarto menawarkan imajinasi yang menarik. Misalnya, pada Abracadabra, disebutkan terdapat tiga jenis patung. Patung air (yaitu, air mancur), patung cahaya, dan patung suara. Patung air berbentuk seperti air mancur sebagaimana umumnya di dunia. Lantas, bagaimana dengan patung cahaya dan patung suara?

Patung cahaya berasal dari semacam binatang yang bisa terbang dan mengeluarkan sinar. Sinar itu bisa dipotong dan dibentuk sesuka hati. Bisa ditekuk, dilipat, diremas, hingga akhirnya lenyap entah ke mana.

Patung suara berasal dari batu-batuan. Patung suara mengeluarkan suara yang bisa didengar, dilihat, dan dipegang. Suara ternyata mempunyai warna selengkap pelangi, tidak berbau, dan gerakannya bisa dihentikan. Hanya saja, patung cahaya belum bisa dibentuk sesuka hati.

Ketiga, cerpen-cerpen Danarto mengajak pembaca untuk berpikir. Bisa jadi, kegiatan berpikir itu menghadirkan perasaan tersentil. Bisa jadi itu merupakan caranya untuk mengajak pembaca merenung dan melahirkan kebijaksanaan. Bisa jadi juga semua itu mengantarkan pembaca pada suatu pencerahan.

Ambil contoh cerpen Abracadabra. Ketika menjelaskan karakter suara di alam yang lain, digambarkan bahwa suara itu mengepul seperti asap, tapi diam. Mengapa diam? Rupanya, karakter suara memang pendiam. Kelihatannya bertentangan terhadap dirinya sendiri, tapi memang begitulah keadaannya. Di sana suara itu masih bersih, sehingga murni, tidak seperti di dunia yang sudah bercampur dengan zat-zat lain, hingga suara bisa menjadi lain dari bunyi aslinya.

Pada cerpen yang judulnya tidak ditulis menggunakan huruf, melainkan gambar hati ditembus panah, rintrik menasihati masyarakat untuk bersabar. Padahal, masyarakat sedang sedih akibat tertimpa bencana.

Lalu mereka menjawab, “Mestikah kami sabar, sedang jiwa harta lenyap?” / “Mestikah kalian gegabah, sedang jiwa harta sudah punah?”

Jadi, walaupun sulit dibaca pada mulanya, ternyata kumcer Godlob ini menghibur dan menarik pada akhirnya. Pembaca yang senang dengan sesuatu yang tersembunyi akan menikmati permainan simbol pada kisah-kisah di dalamnya. Selain itu, tentu, kumcer ini juga menyimpan kejutan di setiap ceritanya. Bacalah! (#)

Jurnalis Ichwan Arif Penyunting Mohammad Nurfatoni